Editoriale di Gian Paolo Calchi Novati tratto da “il Manifesto”

Link diretto all’Articolo: http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20110826/manip2pg/01/manip2pz/308886/

“Il secolo breve nella misurazione di Hobsbawm è compreso fra l’inizio e la fine della «rivoluzione» per eccellenza. La data di partenza è il 1917, l’Ottobre russo, e la data conclusiva il 1990, come media fra il 1989 di Tienanmen e del collasso del «socialismo reale» nell’Europa dell’est e il 1991 dell’ammainamento della bandiera rossa dalla torre più alta del Cremlino.

Accanto al secolo breve, nel Novecento si è dipanato però anche un secolo lungo. Se il secolo breve si è svolto all’insegna della classe, il secolo lungo ha avuto come termine di riferimento quel «genere» un po’ confuso e un po’ ambiguo che una volta si declinava senza perifrasi come «razza» e che proprio nel Novecento si cominciò a chiamare «colore». All’inizio del secolo, William E. Burghardt Du Bois, uno dei padri del panafricanismo, che partecipò da comprimario al primo Congresso panafricano organizzato a Londra nel 1900 da Sylvester Williams, profetizzò che il Novecento sarebbe stato caratterizzato dalla «linea del colore». Per «colore», ovviamente, Du Bois intendeva nero o negro ma in ultima analisi quel «colore» era una metafora per identificare gli uomini e le donne inferiorizzati, periferizzati e oppressi dagli imperi coloniali, dal mercato e dal pensiero dominante.

Il Novecento è stato un’ordalia di emancipazione più ancora che di indipendenza o sovranità per i popoli «di colore» che sarebbero andati a costituire, verso la metà del secolo, il Terzo mondo. Probabilmente il Terzo mondo è finito da un pezzo o è finito molte volte nel logorio di episodi piccoli o grandi. Il secolo lungo è stato testimone di tante speranze, tante vittorie e tante sconfitte. Alla luce della storia, le responsabilità dell’involuzione che l’ha chiuso vanno divise, con tanti intrecci in andare e in venire, fra l’avidità dei gruppi dirigenti che hanno promosso la decolonizzazione, la difficoltà dei ceti sociali dei paesi afro-asiatici di definire i loro rispettivi diritti e la sproporzione dei poteri delle forze che detengono i capitali, la tecnologia e la disponibilità della manodopera su scala mondiale.

Ogni data destinata a «fare» la storia è convenzionale. Ma ci sono buoni motivi per pensare che questo 2011 abbia marcato la fine suprema del Novecento che doveva celebrare il riscatto delle vittime dell’espansione dell’Europa con i suoi apparati di controllo militare, politico e finanziario nelle «aree esterne» al di là dei mari e degli oceani. Ormai è chiaro a tutti che il trionfo dell’ideologia e della prassi liberal-democratica seguito al fallimento, brusco o vigilato, del socialismo in Russia e in Cina, equivale all’affermazione di un sistema – denominato globalizzazione o Nuovo ordine mondiale – che esporta ovunque, in un crescendo di violenza, l’unilateralismo eurocentrico, l’esatto contrario dello spirito della decolonizzazione, sacrificando la libertà a un modello di sicurezza e organizzazione sociale a misura degli interessi del Centro. Per il significato che ha avuto o le si è voluto attribuire e soprattutto per le modalità in cui è avvenuta, la cancellazione della Libia di Gheddafi con una guerra inventata ex novo da Francia e Gran Bretagna – non per caso i protagonisti principali dell’imperialismo coloniale ottocentesco a cui il secolo lungo doveva porre rimedio – contiene in sé tutti i fattori che hanno congiurato in negativo per annullare la mai perdonata audacia della conferenza di Bandung (un altro evento scelto a titolo simbolico). Già al momento dell’indipendenza dopo la sconfitta dell’Italia, la pseudo-decolonizzazione della Libia privilegiò la geopolitica piuttosto che l’autodeterminazione. Al centro del Mediterraneo, la Libia doveva presidiare un perimetro che comprendeva alcune delle più importanti vie d’acqua, i giacimenti petroliferi del Medio Oriente e Israele. Il colpo di stato degli «ufficiali liberi» capeggiati da Muammar Gheddafi e, molto di più, la scoperta che il progetto che la ispirava aveva l’ambizione di essere una rivoluzione contro il colonialismo e l’imperialismo, aprì un vulnus che si è tentato in molte occasioni di sanare anche con mezzi estremi.

A ben vedere, la Libia con la svolta del 1969, dieci anni dopo l’arrivo dei barbudos all’Avana, doveva risultare un’insidia maggiore della stessa Cuba, non foss’altro che per l’idiosincrasia della Jamahiriya ai blocchi della guerra fredda. In compenso, Gheddafi non rinunciò a nessuno degli strumenti abituali delle grandi potenze, arrogandosi la facoltà di competere con esse nell’uso della violenza nella politica internazionale. La Libia scontò duramente questa trasgressione: il suo spazio aereo e marittimo fu contestato e violato fino al raid lanciato da Reagan nel 1986 per vendicare un attentato in Germania di cui fu dichiarato colpevole Gheddafi, in realtà per farla finita una volta per tutte con il «pazzo di Tripoli». La Libia non usufruì di soccorsi prima o dopo. L’Urss, al più, aumentò la fornitura di armi presto obsolete. L’Onu si trincerò nel mutismo salvo decretare tutte le sanzioni possibili per punire gli «illeciti» commessi dalla stessa Libia, così da rendere evidente a tutti che, malgrado le pretese del leader libico, la gestione della diplomazia internazionale restava più che mai a senso unico.

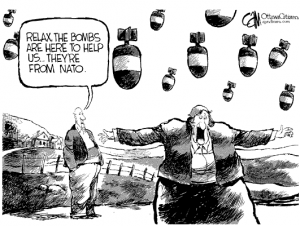

L’Onu è inadempiente da tempo immemorabile. La sua impotenza davanti all’invasione anglo-americana dell’Iraq nel 2003 l’ha screditata per sempre. A confronto, il caso libico è un pulviscolo perché il dossier a carico di Gheddafi è comunque pesante. Ma la messinscena di quest’ultima guerra per procura, affidata alla Nato per «proteggere i civili» e culminata nella marcia vittoriosa fino a Tripoli dei «ribelli» sostenuti dagli elicotteri da battaglia francesi e inglesi dopo cinque mesi di bombardamenti e assistiti da 007 di tutte le potenze del pianeta ha superato davvero ogni precedente. Per questo, la data ha una caratura storica. Almeno pari, all’inverso, al 1956 di Suez.

Nessuno, nel 1956, avrebbe scambiato per «liberatori» le truppe anglo-francesi che attaccarono l’Egitto dopo la nazionalizzazione del Canale di Suez. Naturalmente, i tempi erano diversi. Mentre Nasser stava percorrendo la sua fase ascendente e impersonava l’idea della «liberazione» in atto, Gheddafi era entrato in un tramonto senza scampo oscurato dai troppi abusi. I libici avevano davanti a sé o Gheddafi o i bombardamenti della Nato. Fra la Jamahiriya e l’Occidente hanno scelto l’Occidente anche se realisticamente con pochissime possibilità di sfuggire a un altro giro di una stessa ruota. E questo è il marchio più esplicito della disfatta, che dalla Libia si estende a tutto l’ex-Terzo mondo.

Gheddafi non era riuscito a tradurre in pratica nessuno dei suoi progetti di liberazione. Anche il suo anticolonialismo, per quanto sincero possa essere stato, si è spuntato in un faccia-a-faccia con l’Italia, magari necessario per ristabilire la dignità della Libia sottraendo il paese che aveva in mente al ricordo di un colonialismo particolarmente odioso, ma a costo di rinchiudersi in un gioco a somma zero per le contropartite che gli venivano richieste dall’altra parte. In Libia, come in gran parte del Terzo mondo, la creazione dello stato e della nazione ha faticato troppo per realizzarsi, degenerando nell’arbitrio di un uomo o di un clan senza progresso e senza libertà. Si può capire la diffidenza verso principi che l’Occidente brandisce come un’arma impropria per colpire selettivamente gli avversari dipinti come «mostri», ma è ironico che un’ideologia, il nazionalismo arabo o africano, che tanto deve al retaggio occidentale, sia pure appreso nelle forme peggiori durante il colonialismo, si sia dimostrata così impervia proprio nei confronti dei valori meno dubbi. Dopo tutto, nessuna conquista è definitiva se non viene garantita dalla legalità. È un po’ triste sentir dire che a difendere la «rivoluzione» ci sono solo coloro che ne hanno approfittato indebitamente, non coloro che in teoria dovevano beneficiarne.

I dirigenti del Terzo mondo hanno illuso a lungo i loro popoli come se quel misto di meriti acquisiti (l’indipendenza) e di promesse (lo sviluppo) fosse il massimo che potessero aspettarsi. Il modello «oppositivo» si è chiuso in se stesso. Davanti al bunker di Gheddafi distrutto c’è poco da festeggiare. Già si intravedono gli avvoltoi, ben consapevoli che sotto le macerie ci sono tante risorse per soddisfare i loro appetiti.

Anche le «primavere arabe», che non sono passate per una tragedia paragonabile a quella della Libia, ne escono ridimensionate. L’Occidente ha battuto un colpo infierendo contro l’anello più debole e più ambito affinché tutti capissero a chi spetta l’ultima parola. Anche se a suo tempo l’Urss ha contribuito a coltivare gli equivoci battezzando «socialisti» o «democrazie nazionali» i regimi del Terzo mondo che applicavano una forma dirigistica e autocratica di capitalismo dipendente, si fa sentire la mancanza di un’alternativa credibile e di un contrappeso adeguato. E qui il secolo breve e il secolo lungo tornano a coincidere.”